鳳梨蝦球的小歷史:鳳梨罐頭 x 海蝦養殖,只有臺灣能夠創造的經典臺菜

文 / 陳韋聿 Emery

土雞城、啤酒屋、海產攤、熱炒店──不管你走進什麼樣子的臺菜餐廳,只要打開menu,總會找到一些廣受歡迎的經典臺式料理。其中最常見的一種,可能是鳳梨蝦球。

普遍來說,鳳梨蝦球的主角是裹粉油炸的大粒蝦仁,配角則是滋味酸甜的鳳梨片。只要把兩種食材攪拌在一塊,淋上美乃滋、灑點巧克力米便可輕鬆上桌,對於廚房師傅來說,不算是什麼頂困難的菜式。加上它如同甜點一般討喜的料理風格,不只小朋友愛吃,大人也難以抗拒。無怪乎,鳳梨蝦球會廣泛出現在臺菜餐廳,成為菜單上的經典不敗款式。

然而,「鳳梨蝦球」成為一道「臺菜」的歷史,其實沒有很長。如同前陣子辭世的料理老師李梅仙在一檔電視節目上的斷言:這道菜在臺灣的流行,約莫是近二、三十年的事情。[1] 若我們嘗試翻查文獻,在1980、1990年代以前的臺灣,也確實很難看到「鳳梨蝦球」四個字的蹤跡。

鳳梨蝦球是怎麼被發明出來的?李梅仙其實也曾在前述的電視節目當中,給了可能的答案。[2]不過,這篇文章真正關心的問題,並不是鳳梨蝦球起源於何處,而是它究竟為什麼會在1980年代以後廣泛普及於各種餐廳,繼而成為現代臺灣人普遍熟知的一種「臺菜」。

而如果我們從較務實的層面出發,試著觀察鳳梨罐頭、海蝦養殖兩種產業在這座島嶼上的盛衰起伏,並且從餐飲業的食材取得成本等理性面向進行思考,那麼,「鳳梨蝦球」在近代臺灣的流行,或許會是個脈絡頗為合理的故事。

更多「黑啤辦趴踢」,就在黑啤BEERU粉絲專頁!

鳳梨罐頭:殖民者的寶貝球,總鋪師的好幫手

先來看看臺灣的鳳梨是怎麼回事。

如眾所皆知,臺灣算得上是一座盛產鳳梨的島嶼。[3]大約從三百多年前開始,臺灣的漢人移民便陸續從中國南方帶入諸多不同品種的鳳梨,島上的人們也漸漸熟悉了鳳梨的酸甜味道。

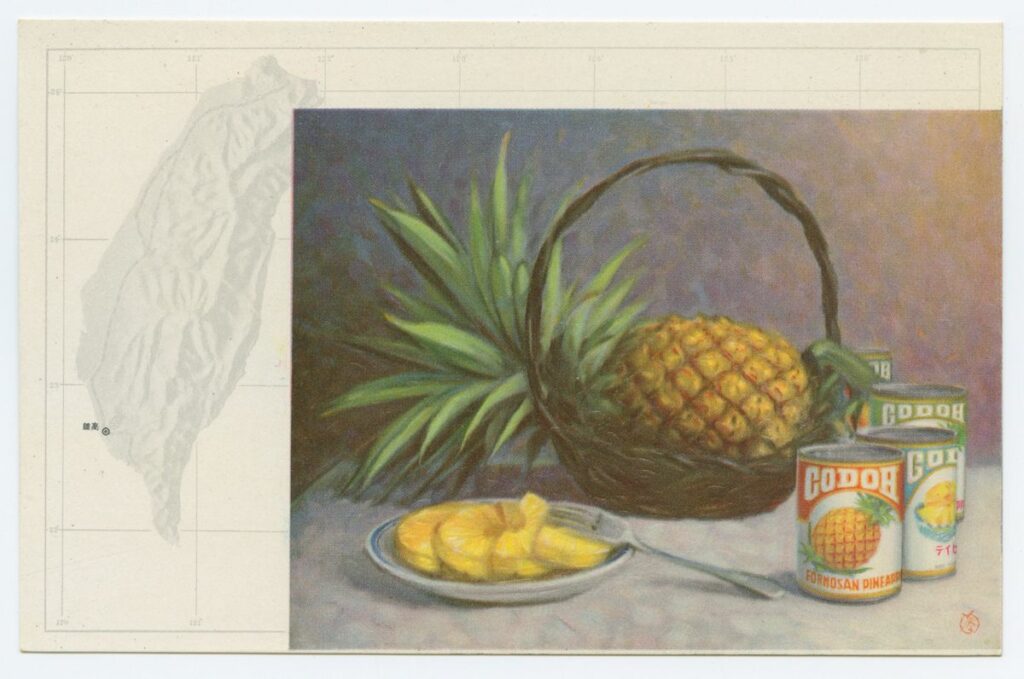

不過,鳳梨真正在臺灣成為規模化的產業,還得等到二十世紀初期。那時,由於日本政府與商人的銳意經營,鳳梨田開始一片接著一片出現在南臺灣的土地上。值得注意的是:日本人鼓勵種植鳳梨的原始目的,並不是為了把它們擺在市場裡頭,秤斤論兩地賣給消費者,而是要直接送進食品加工廠,做成一個又一個的鳳梨罐頭。

罐頭(以及製造罐頭的科技)之於日治時期的臺灣,並不只是一種外來的珍奇物事而已。冷藏技術(特別是「冷鏈」的物流概念)還不發達的年代,要把容易壞爛於海運途中的熱帶水果輸送到遠方,根本是天方夜譚。然而,罐頭就是實現這種奇蹟的工具。

拜罐頭所賜,日本人得以享用自己無法生產的各種食物,鳳梨也是其中之一。巧合的是:二十世紀初期,從海外各地進口的鳳梨罐頭,也正在日本的消費市場上攻城掠地。假如能夠把臺灣的鳳梨做成罐頭,日本內地的商品需要便無需再仰賴進口──藉彼之所有,補吾之所無,這不就是「殖民」的本意嗎?

於是,製造鳳梨罐頭的工廠,開始前仆後繼地出現在南臺灣的諸多鄉鎮之中。就殖民的意義而言,罐頭成了一種抓攫與封存的容器。如同神奇寶貝大師的寶貝球,罐頭收服了北回歸線上一座南國島嶼的野蠻果實,並且將它穩定地浸泡在糖水之中,附以「番人」、「軍人」等種種飽含殖民意味的印記,如同戰利品一般,帶回到日本消費者的眼前。

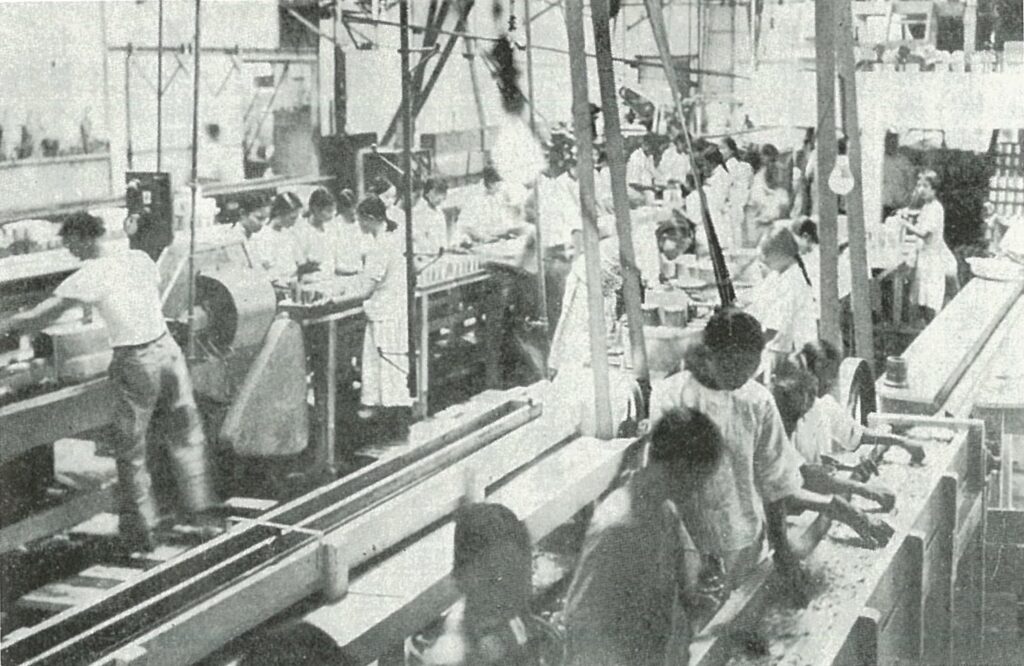

就這樣,臺灣的鳳梨罐頭製造事業在日治初期逐漸起飛,到了1920年代更是迎來一波大規模成長。散佈於南臺灣各地的工廠,將一顆又一顆甜蜜的果實封裝在小罐子裡。[4]戰後,由國民黨政府扶植的民營企業[5]承接了日治時代的基礎,繼續瞄準本地與海外(主要仍是日本)的消費市場,源源不絕地生產罐裝鳳梨。1971年,臺灣鳳梨罐頭的外銷量更是直衝世界第一。「臺鳳」牌罐頭的滋味,也在這座島嶼上成了一整個世代的共同記憶。

時間很快來到1980年代,臺灣的鳳梨如同其他各種農產品,已在全球產業分工與競爭體系當中失去優勢。今天,臺糖罐頭裡的鳳梨片,也都不再是由臺灣本地所生產。不過,拜罐裝鳳梨(以及逐漸從供應罐頭工廠轉向供應島內消費市場的鳳梨本體)在市場上的流行所賜,鳳梨對於這時的臺灣人而言,已是太熟悉的味道,把它們拿來放進料理當中,也漸漸變得沒什麼違和感。

若站在餐飲業者的立場來看,[6]把鳳梨罐頭帶進廚房,亦是一個合理的決定。由於臺灣本身就是產地,罐裝鳳梨不會是成本高昂的食材,特別在1980年代,它的價格理當會因為面臨國際競爭而被壓得更低。另一方面,罐頭的貯存與準備也比其他食材要容易太多。對於(忙得跟戰場一樣的)餐廳廚房來說,各類不用去皮去籽去腥去各種毛的罐頭,絕對是節省出菜時間的好夥伴。它們不占冰箱空間,也不用每天進廚房預先處理。只要清出一個陰涼角落,在常溫環境下輕易就能存放個一年半載,而且隨時拉開環扣就能使用。

鳳梨罐頭的便利性,解釋了「鳳梨蝦球」之所以會廣泛被臺菜餐廳收錄在菜單裡的其中一個原因。至少在「鳳梨」這個環節,廚房師傅幾乎不必花費力氣,他們只需要把精神拿去對付「蝦球」,把它炸得金黃酥脆,就能夠對外場交代出一道人見人愛的好料理。

而實際上,二十世紀後期在臺灣蓬勃發展的海蝦養殖產業,也同樣使得本地餐廳業者能夠獲得大量平價、高品質的「蝦球」原料──底下,讓我們來看看臺灣的蝦子又是怎麼回事。

海蝦養殖:草蝦王國的興起,以及蝦料理在臺菜餐廳的廣泛普及

對於生活在一座海島上的臺灣人而言,蝦子絕不是什麼陌生物事。出版於三百年前的《臺灣縣志》早已明示:臺灣的「蝦有數種,鬚長於身,海中生者大,溪澗生者小」,無論鹹水、淡水,想吃蝦的人,總是能夠在島嶼各處找到它的蹤跡。

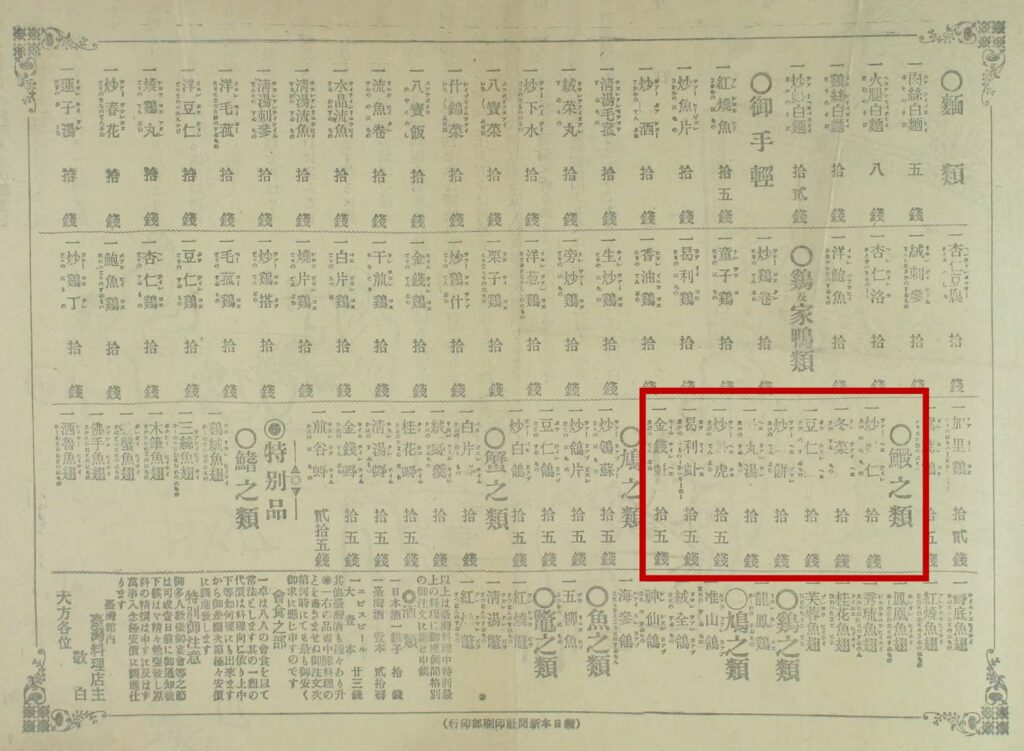

在「臺菜」的歷史當中,蝦料理也很早就已出現。日治初期,日本人組成的「臺灣慣習研究會」不時會討論到臺灣民間的宴席內容。另外,也曾經有人把當時的臺灣特色料理帶到日本內地的博覽會,直接在展場開設了一間餐館。而在所有這些場合當中,以蝦為主角的菜餚,總是不會缺席。

蝦子之所以能夠活躍在早期臺灣人的宴會桌上,很大一部分其實得力於清代以來養殖業的發展。特別是西南沿海的魚塭,直接滿足了當時臺灣最大的餐飲消費市場──府城的需求,養殖漁業也因此漸漸朝著商品化、專業化的方向邁進。[7]

雖然如此,蝦子在早期臺灣人的飲食生活裡面,恐怕很難是一種平價食材,因為各種魚蝦的種苗培育技術根本還沒有出現,長期以來,蝦苗的來源只能倚賴漁民捕撈,收穫多寡完全是看天吃飯。故此,蝦子的市場供應量不僅無法衝高,大概也很難維持穩定。

種苗的困境,大約要等到1960年代才真正迎來轉機。特別在1968年,臺灣的科學家[8]實現了草蝦的人工繁殖。這項史無前例的成就,也幫助後來的臺灣發展成一個所謂的「草蝦王國」。[9]

對於半世紀以前的臺灣養殖業者來說,草蝦實在是一個很有吸引力的養殖選項。這種蝦子的成長速度快,體型大隻,環境適應力強,飼料成本又低,作為一種商品,它幾乎集各種優點於一身。經驗老到的業者,甚至能夠達到「飼一尾賺一尾、飼一斤賺一斤」的境界,按照這個(也許有點誇張的)說法,報酬率幾達百分之百。

也難怪,台灣草蝦養殖的產量與產值會在1970年代以後節節攀升,蝦塭遍布於西部沿海。全盛時期(1987年),臺灣的草蝦年產八萬多公噸,幾乎佔據世界總產量的一半。更有意思的是:身為傳統海鮮大國的日本,在1980 年代以後也開始大量進口臺灣草蝦,這種此前未曾出現在消費市場上的蝦類,逐步被帶入天婦羅店、壽司屋、餐館、料亭等各種場合。一定程度上,日本人的飲食習慣,也因為臺灣草蝦的大舉入侵而遭遇衝擊與改變。[10]

同樣在1980年代,全臺灣的臺菜餐廳也正隨著民間消費力的猛爆性成長遍地開花。這個時間點,如果你是一個餐廳經營者,發生在養殖產業裡的種種變化,簡直是再好不過的消息。由於供應量暴增,蝦子在食材批發市場裡一定會變得更容易取得,也更為平價。基於成本預算考量,餐廳老闆們也必然會有更高的意願,把蝦料理納入菜單當中,並且進行相應的菜色研究與開發──「鳳梨蝦球」很可能就是順應著這樣的時代大勢,在某家餐廳的廚房裡應運而生。

與此同時,鳳梨蝦球在餐飲業裡的廣泛流行,也更容易為我們所理解。實務面來說,一間剛起步的臺菜餐廳,其菜單通常交由老經驗的廚房師傅(臺語所謂「總鋪」)進行規劃。廚師們除了要拿出幾道招牌菜來顯擺自己的手藝之外,通常就是設計一些廣受群眾歡迎、出菜不算太費工、成本也相對低廉的菜色。[11]

而鳳梨蝦球幾乎完美回應了這三項要求。「受歡迎」不用多說,在各種口味的臺式料理當中,這道菜幾乎是一種令人難以抗拒的甜點。「不費工」除了體現在「鳳梨」這個環節之外,「蝦球」與其他生鮮(特別是海鮮類)食材相比,處理起來也算相對簡易。把一尾草蝦剖半去腸泥、醃製、裹粉,都不是複雜難上手的技術,只要足夠認真,學徒、小工也都可以做得很好。

最後一點的「成本低廉」尤其重要。臺菜餐廳的食材成本通常抓在三成左右,這意味著食材的價格貴賤,直接影響到一家餐廳的利潤多寡。而在1980年代,鳳梨罐頭與養殖草蝦的批發價,很可能都已經被壓低至一定水準,鳳梨蝦球的毛利率也因此會變得更為漂亮。綜上所述,「鳳梨蝦球」之所以能夠躍升為「臺菜」明星,也算是其來有自吧!

流動的臺菜:為什麼鳳梨蝦球是只有臺灣能夠創造的經典料理?

撈起炸油中的蝦球,把沾附糖水的罐裝鳳梨切塊裝盤,鳳梨蝦球差不多就完成了百分之八十。不過,這道菜絕對不能略過的是最後一道工序,那也是鳳梨蝦球之所以甜美的主要理由:美乃滋。

這篇文章已經交代了鳳梨與蝦子兩種產業在臺灣的發展脈絡,此處並不打算針對美乃滋的故事繼續深掘。但在這裡,我想請讀者注意的是:美乃滋(マヨネーズ)其實是「臺菜」當中一個十分鮮明的日本文化印記。[12]

從1925年發明的「キユーピー」(KEWPIE,現代臺灣人常常叫他Q比美乃滋)開始,美乃滋在最近一百年內,早已陸續發展為大阪燒、章魚燒等各種日本料理當中不可或缺的佐料。而在深受日本文化影響(無論是1945年以前的殖民統治、1970年代的台北條通、或者更後來的「哈日」風潮)的臺灣,飲食內容裡的日本元素斑斑可見,「臺菜」也不可避免地援用了日本料理的烹調手法,鳳梨蝦球裡的美乃滋,正是一個典型的例子。

值得我們仔細尋思的是:如果李梅仙老師的論斷無誤,鳳梨蝦球的起源,很可能來自臺北的一間湘菜館。當然,拌著鳳梨與沙拉醬的油炸蝦仁,絕不是什麼道地湖南傳統,它必定是臺灣的(特別是融入了鳳梨、草蝦等特色物產的)在地發明。即便這道菜的烹調過程裡融入了多少湘菜元素,我們都很難直觀地將鳳梨蝦球視為湘菜的一種。

那麼,(可能)從出於一間湘菜館、使用了臺灣食材(──雖然現在已經不是,這點容後再敘)、澆淋著日式醬汁、流行於現代臺菜餐廳裡的「鳳梨蝦球」,究竟算是什麼?或者讓我們更進一步地叩問:所謂的「臺菜」,究竟是如何產生的?一道菜又是怎麼融入這塊土地,取得人們的普遍認同,繼而成為獨具臺灣特色的在地料理?

這裡,我們並不打算糾結於複雜的脈絡與定義問題。[13]真正重要的是:追索鳳梨蝦球的身世,其實能夠幫助我們進一步發現「臺菜」、「臺灣味」乃至於整部近代臺灣史當中的重要內涵:流動。

流動,可能是貫串整部臺灣歷史最核心的概念。歷史時代以來,這座島嶼集合了來自四面八方的人群,島上住民的飲食內容也不斷在這個過程當中吸納外來元素,繼而發生種種改變。這應當可以說是「臺灣味」的基礎框架:在人群的移動、跨界、融混經驗之中,不斷獲得刺激以及更新。也因此,臺灣與「臺灣味」的意義,從來不應該是固著的、劃界的、與生俱來或血液基因DNA等諸如此類的,它們本身就是流動的代詞。

而鳳梨蝦球帶著我們看見的是:形構「臺灣味」的這一流動過程,遠遠不只伴生於人群的移徙或文化的交融,[14]它更進一步根植於具體的、並且同樣是充滿流動性的歷史與時代脈絡之中。

在鳳梨蝦球的例子裡,這些脈絡,指的是殖民近代化底下的鳳梨罐頭工廠,以及在國際市場上尋求利基的草蝦養殖塭池。如果不是因為二十世紀相繼發生在臺灣的產業結構變化──甚至,如果沒有鳳梨製罐技術的輸入、蝦苗繁殖方法的發明(以及美國洛克斐勒基金會的支持),鳳梨蝦球可能根本不會被發明出來,繼而成為一道經典「臺菜」。

從這個角度來說,若我們嘗試扒開「臺灣味」的國族外皮,仔細探索其內蘊,便有可能發現一部又一部充滿流動性的歷史。當然,在鳳梨蝦球等「臺菜」的創造過程裡,諸多料理職人的苦心孤詣,仍然佔據著重要位置,但這篇文章希望帶領讀者注意的是故事的另一面。所有這些結構性因素,對於一道「臺菜」的生成而言,同樣不可或缺。也只有在歷史的維度當中,我們才有機會看見這些同樣重要的脈絡,使「臺菜」的故事更為完整。

最後,鳳梨蝦球其實還留下了另一個關於「臺灣味」的流動性難題:全球化時代,臺灣的諸多產業早已失去了過往的競爭優勢。今天,出現在臺菜餐廳裡的「鳳梨」與「蝦球」,很有可能都已不是臺灣的在地物產,而是進口自東南亞或中南美洲。[15]

類似的問題,在今天各種代表「臺灣味」的產品當中,其實俯拾皆是。譬如最近幾年在海外各處攻城掠地的珍珠奶茶,當人們驀然發現「珍珠」、「奶」、「茶」的原產地多半都與臺灣無關的時候,這杯象徵「臺灣之光」的手搖飲料,是否能夠被看作「道地」的臺灣味,曾經因為報章雜誌的渲染,而引起一些集體焦慮。

不過,讀完鳳梨蝦球的故事,或許我們能夠在更全面的理解之中,安置那種莫名的焦慮感。如果「流動」是臺灣味的本質,那麼,一切的跨界與移徙也都會是「臺菜」的當然脈絡[16],是「臺灣味」的構成之必要──你覺得呢?

註解

[1] 避免YouTube連結消失,這裡仍需寫下相對完整的註解。關於李梅仙的論斷,參見《料理美食王》,全能製作股份有限公司,不晚於2014年於東風衛視播映(確切日期不詳,但網路上有一篇2014年8月22日張貼的部落格文章,已提到李梅仙老師在該節目裡所提示的鳳梨蝦球食譜)。

[2] 按照她的說法:鳳梨蝦球最先出自臺北的老字號餐館「湘廚」,這道菜的前身,則是該餐館的原創料理「橙汁墨魚」。「湘廚」在2014年已經歇業,但今天我們仍舊可以在網路上找到一些早前的食記,窺見「橙汁墨魚」的面目。從照片看來,它的作法與人們所熟知的鳳梨蝦球,確實相當近似。基於這個原因,我個人傾向相信這個說法。

[3] 當然,在全球化時代的產業分工體系裡面,這得看比較的對象是誰才算數。

[4] 值得一提的是,有大量的臺籍女工參與了這一時期鳳梨罐頭加工廠的生產線工作。某種程度上,鳳梨罐頭或也可以說是讓早期臺灣女性得以走入「現代」生活的一個契機。 參見王御風、黃于津,《鳳梨罐頭的黃金年代》(臺北市:玉山社,2019),頁95-96。關於日治時期鳳梨罐頭工廠在臺灣的發展,同樣請讀者參考這本書。

[5] 這包括「臺灣農林股份有限公司」轄下的「鳳梨分公司」(1947),以及承繼這一基礎、改組成立的「臺灣鳳梨股份有限公司」(1955)。關於臺灣鳳梨罐頭產業從日治到戰後的發展,參見張家綸,〈一次次墜入谷底,一次次重返光榮──臺灣鳳梨150年翻身記〉,「故事StoryStudio」網站,2021年3月12日張貼,網址:https://storystudio.tw/article/gushi/taiwan-pineapples-in-150-years。

[6] 附帶一提,我家以前在陽明山上開土雞城,以下所述訪問自我父親(也就是前臺菜餐廳老闆)的實務經驗。

[7] 關於清代以來的臺灣養殖漁業,參見曾品滄,〈塭與塘:清代臺灣養殖漁業發展的比較分析〉,《台灣史研究》,19:4(臺北,2012),頁1-47。

[8] 這裡應該特別被標誌出來的名字,是被譽為「臺灣水產養殖之父」的中研院廖一久院士。同時,我們應該要注意這些技術的發展主要得力於美國洛克斐勒基金會的支持。這段故事,可參見薛月順,〈美國「洛克菲勒基金會」與臺灣水產養殖業的發展〉,《國史館館刊》,36(臺北,2013),頁99-139。

[9] 當然,臺灣也曾是其他各種物產的「王國」。而包括草蝦在內,許多曾經的「王國」,目前差不多都呈現一個崩毀狀態。

[10] 關於臺灣成為「草蝦王國」的歷史,參見薛月順,〈臺灣「草蝦王國」的形成(1968-1988)-政府與民間扮演的角色〉,《國史館館刊》,24(臺北,2010),頁139-176。關於1987年草蝦佔世界產量近乎一半的推論,參見陳秀男,〈放下草蝦王國的口號,面對臺灣蝦類養殖產業的未來〉,行政院農業委員會「農業科技決策資訊平台」,2022年3月23日檢索,網址:https://agritech-foresight.atri.org.tw/article/contents/1179。

[11] 這裡的「成本」指的不單單是向批發商購買食材的預算,還包括備料難易、貯存時間與空間等種種考慮。當然,如後面的段落所示,食材價格還是這裡面很重要的因素。

[12] 關於日本的飲食文化中的美乃滋如何影響臺灣,一個簡單的描述,參見陳靜宜,《臺味:從番薯糜到紅蟳米糕》(臺北:聯經,2011),頁5-6。

[13] 諸如「八大菜系」、「酒家菜」、「阿舍菜」等等,它們全都是臺菜的發展基礎,但它們同時也都只能說明一部分的故事。關於「臺菜」(特別是它之為一種「國族菜」)的具體生成脈絡,參見陳玉箴,《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》,臺北:聯經,2020(特別是第七章的結論部分)。

[14] 這裡我指的是一些比較直觀的概念,像是漢人移民帶入了所謂的「湘菜」傳統,日本人發明的「美乃滋」被引入臺菜之中,諸如此類。

[15] 參見〈罐頭產地泰國引議 台糖:台灣鳳梨甜適合直接吃〉,中央社網站,2021年3月1日刊處,網址:https://www.cna.com.tw/news/afe/202103010177.aspx;林怡均,〈進口蝦大舉攻陷市場,國產蝦被逆轉只剩三成,受困病害污染難翻身〉,「上下游」網站,2022 年 2 月 10 日刊出,網址:https://www.newsmarket.com.tw/blog/165192/。

[16] 參見洪伯邑,〈在劃界與跨界之間:臺灣味裡的食物國族主義〉,收錄於地理角團隊,《尋找台灣味:東南亞X台灣兩地的農業記事》(臺北:左岸文化,2020),頁27-43。本文末段所闡述的「流動」概念,主要得益於這本書的啟發。另外,本文對於「臺菜」概念的理解,則建基於前引陳玉箴在《「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現》裡所闡述的「國族菜」概念,以及陳靜宜在《臺味:從番薯糜到紅蟳米糕》的序章當中所提示的具體故事。謹向本文所徵引的作者、作品,致上敬意以及謝忱。