引起動機的三招課堂起手式【第一招】

文/許懿心

如何引起學生的學習動機呢?在我教學生涯正式邁入第十年之際,我恰好也正在反思這十年當中,是否有做到讓學生對我準備的課程內容感興趣?是否有引起學生想要學習的動機?尤其是我們平常所認知的「引起動機活動」,也就是一堂課的開場、起手式,我到底是否設計得夠有趣,又足以貫穿整堂課的內容?

這一系列文章,想和大家分享我自己經常使用的三個方法。

第一招:大家來找碴

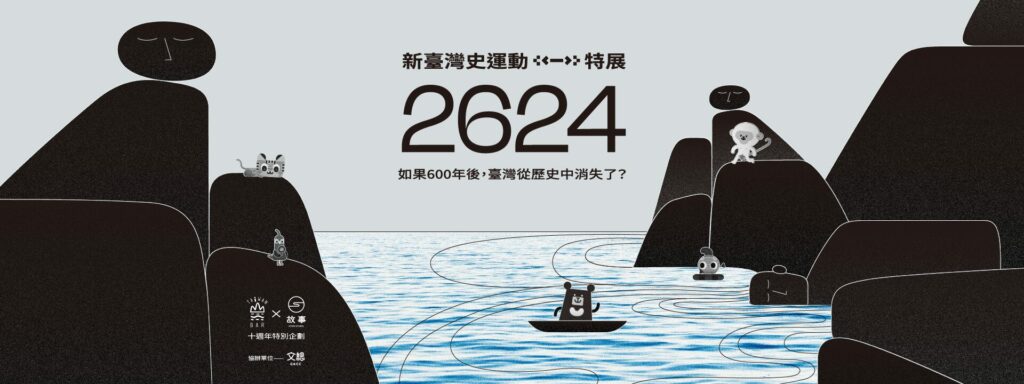

圖像相比於文字,更容易讓人留下鮮明的印象。在教學現場中,我們可以利用畫作、照片、影片、漫畫、圖表等,吸引學生的注目,讓學生願意專注入微地觀察圖像;而觀察,則是奠定後續思考及解釋的基礎,從視覺觀察中看到的差異及以往從未發現的細節,可以幫助學生建立有根據的推論,或提出「為什麼?」的疑問。

為了協助推進學生這樣的思考歷程,老師更可以採用精心設計的「提示問句」。讓我們一起用下圖的廣告傳單作為範例,並搭配我實際的教學提問紀錄,一起來看看怎麼設計提問吧!(提問設計參考書籍 讓思考變得可見 p.70-85)

- 觀察:「你看到什麼?」

學生可能會從圖像中觀察到,廣告圖片的正中央有一個人正在洗手,左下角有商船及一箱箱的佩爾肥皂,上方有一颼颼看似位在遠洋的商船,而右下角則有一個穿戴整齊的人把佩爾肥皂拿給蹲坐在地板上、光著上半身、黑色皮膚的人……。

若學生想法有些枯竭時,教師可以再引導:「再觀察還有什麼細節呢?」學生可能會在觀察到更多,像是洗手的地方很乾淨,洗手的人是個老人而且穿戴整齊,右下角的背景看起來很荒涼等。透過分享,學生也可能開始對於圖像有各自的解釋,並產生討論。

教學小技巧:這個提問主要是邀請學生分享在素材上看到的任何東西、細節,用小組、兩兩配對或是全班討論的方式進行皆可。在這個階段要提醒學生,只需具體指出或說出觀察到的東西及細節,無需進一步解讀。

- 思考:「你有什麼想法?」

在「觀察」的分享階段,我們很快就會發現,學生對於同一個圖像會出現不同的解釋;即使老師還沒有進入下一個提問階段,學生也會自然地開始「思考」,例如:學生可能已經開始討論圖中央的人是黑人還是白人。這時候,我們可以繼續追問:「你看到了什麼,讓你這樣說?」學生可能會以穿戴整齊及在乾淨的浴廁裡洗手等觀察作為解釋依據,認為只有白人才有這樣的待遇或環境。

討論到這裡,我很好奇學生為什麼會有「是黑人還是白人」的討論呢?因此進一步追問他們。學生的回答出乎意料,是因為圖片右下角的兩個人之間的互動,讓學生產生了贈與者(白人)和受贈者(黑人)的聯想,進而有了圖片中央的人到底是黑人還是白人的討論。

教學小技巧:「你有什麼想法?」可能有點廣泛、難以回答,因此這個提問可以針對不同素材做不同的調整,再更具體、細緻一些。例如:「我們能從素材中的XXX細節/顏色中聯想到什麼?」或「從觀察到的細節中,你有什麼推測或解讀?」這個階段主要是要邀請學生分享觀察素材後的初步想法,連結已知事物,暫時性地解讀細節,因此應多鼓勵學生在提出想法時一併說明論據。

- 懷疑:「你有什麼懷疑?」

在上述兩個階段完成後,我們會進入圖像整體的論述推測。老師可以引導學生去提出更大的問題,探究背後的原因或意義,而不只是把前面「思考」的想法轉換成懷疑句(例如:「我懷疑他是否是白人」或是「我懷疑他是送他肥皂」,就不是這個階段想要探討的了。)

這時,學生可能會提出類似以下的猜想:這會不會是一個賣肥皂的廣告傳單?我猜這個傳單應該在讚揚白人很愛乾淨?哪個時候開始有肥皂這個產品啊?

教學小技巧:「你有什麼懷疑?」一樣很廣泛又難回答,但有了前兩個階段的討論及分享,學生不難開始推測並提出假設。若是學生卡關了,教師可以再以更多提問來輔助,例如:「猜猜看這個素材想傳達什麼概念呢?」或「猜猜看這個素材會出現在哪個時代呢?」在這個階段,主要是要引導學生透過先前的觀察、思考層層堆疊,以此為基礎並提出懷疑。

大家來找碴【變形版】

上面的教學範例,是我用於講述社會達爾文主義、白種人的負擔時所用的教學活動。但相同的策略並不一定能成功引起不同的學生的討論,尤其在思考到懷疑階段,學生難以有整體性的推論是很常見的。這時,我們可以為學生搭一座橋樑,引導他們的思考方向。

下圖的文字部分,是在「觀察」階段未釋出的資訊。在進入「思考」階段後,我們可以根據學生的需求與狀況,選擇揭露更多資訊,包括露出更多的圖像及文字,或用口語的方式提供相關資訊;其目的是為了刺激學生思考的深度和廣度,並引導學生重新評估最初的解讀。

廣告英文翻譯:

The first step towards lightening The White Man’s Burden is through teaching the virtues of cleanliness.

減輕白種人的負擔的第一步,是教導人們清潔的美德。

Pears’ Soap is a potent factor in brightening the dark corners of the earth as civilization advances, while amongst the cultured of all nations it holds the highest place – it is the ideal toilet soap.

隨著文明發展,佩爾肥皂成為照亮地球黑暗角落的強大因素,也在各國文化之士心中雄踞最高地位–––它是最理想的浴室肥皂。

在揭露更多資訊之後,老師可以用以下這些提問引導學生:「你看到什麼新的事物/新的資訊?」「這對你最初的想法有什麼影響嗎?有解開你的疑惑嗎?」「你的想法有什麼樣的改變?」「你有什麼疑惑嗎?」人對於所有事物的解讀都是暫時的,隨著新資訊、新訊息的出現,原本的推論可能更加確立,但也有可能被衝擊、被推翻;經歷這樣的過程,也能讓學生學習抱持開放且彈性的心態。

常見問答

最後,針對操作「大家來找碴」這個教學活動時可能遇到的問題,我先回答如下;如果你還有其他疑問,也歡迎回信給我!

Q: 什麼樣的教學情境適用「大家來找碴」呢?

A: 這個策略適用於時間充足的討論課程,讓學生足夠的時間仔細觀察、思考並討論。大班教學時,可將學生拆分為數組,以小組方式進行;若是小班授課,則可全班開放討論。

有些老師可能會把這三步驟設計成回家作業,但效果可能不是那麼好;學生會為了想趕緊完成作業而簡化歷程,只用簡單的字詞回答問題。教師的引導絕對是這個教學策略能否發揮效用的關鍵。

Q: 要怎麼選擇適合的圖像素材呢?

A: 幾乎所有可觀察、解讀及懷疑的事物都適用,關鍵是選擇具有啟發性,且吸引人的東西。

我曾經參與過一場教學示範,老師在投影片上秀出一個蘋果logo和一個地球的合成圖,要我們試試「觀察、思考、懷疑」的思考歷程,猜想他接下來要講的主題是什麼;但由於圖像太過單調,所以我在觀察階段就失去好奇心了。因為圖像觀察是我們的第一步驟,所以選擇的圖像必須有值得觀察和留意的元素,又或者讓觀察者有模稜兩可的推測空間。

Q: 若學生的回應與我們期待的不同,該怎麼回應呢?

A:「謝謝你提供的看法,這是我沒看到的面向。」

我們之所以選擇某個素材,背後都有我們對於素材的主觀想法及價值判斷。若學生的思考歷程或推論與我們的期待相違背,是否需要「導正」?事實上,教師如果能對各種可能性抱持開放的態度,對學生的好奇與探究有正增強效果。每個人的觀察、思考邏輯都不同,若能接受差異,我們自己也能從學生的回應中看到更多新觀點。

啊!原本預計要分享三招,但只寫完第一招就這麼長了!之後的電子報再來和大家分享第二招和第三招吧!如果老師有更多不同的招式,也歡迎回信或分享到教師聊聊吧一起討論,甚至有可能將你的妙招變成之後電子報的主題,嘉惠更多老師們喔!